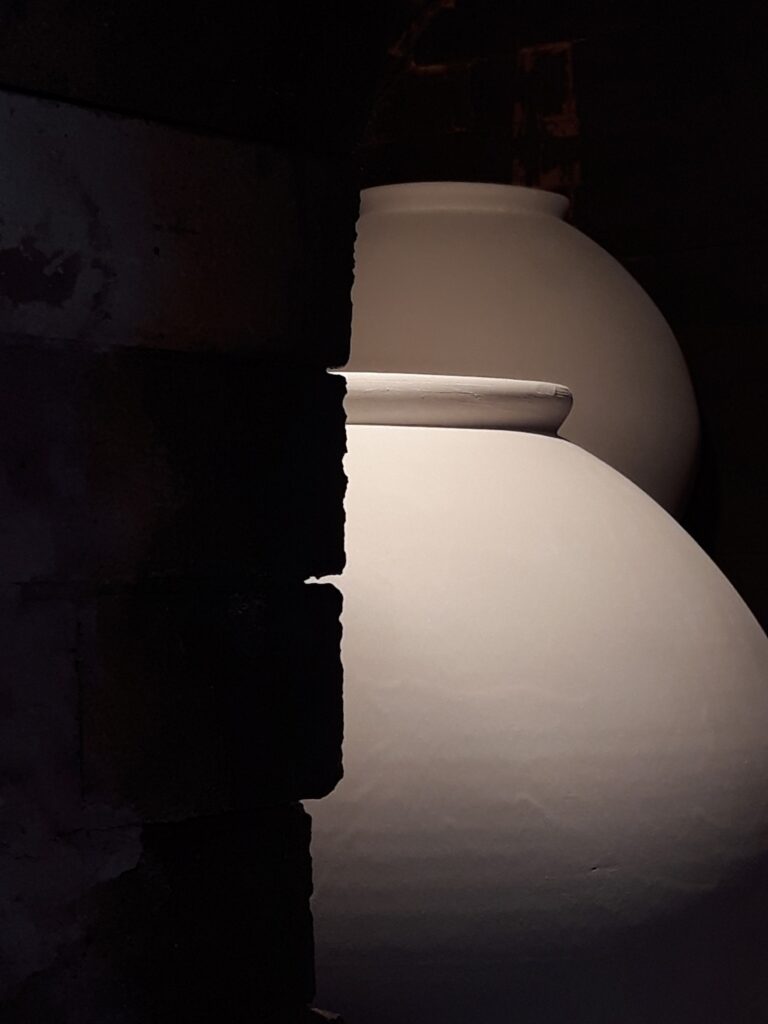

LEE DONGSIK Moon Jar

Korean ceramic artist Dong Sik Lee recreates a Joseon-dynasty moon jar (created approx. 1650-1750) in the collection of the Asian Art Museum of San Francisco.

2020 Participated in ‘Moon Jar video project’ (Asian Art Museum, San Francisco)

“이동식(Lee Dongsik)은 세상과의 관계에 에너지를 소모하기보다는 삶과 작업을 공고(攻苦)하는 데 몰두한다. 특히 최근 수 년간은 꾸준히 백자 항아리 연구에 힘을 쏟아 왔다. 그의 항아리들은 화려한 말솜씨 대신 고집을 자산으로 가진 그를 닮았다. 무뚝뚝하고 공고(鞏固)하다. 섬세하게 정제된 선 대신 직관적이고 역동하는 선이 있다.”

(아래 전문 참조)

미술평론가 문유진

[이동식 개인전 평론 (갤러리 완물, 2022. 3월)]

몽상의 샘

문유진

비 갠 뒤 너른 하늘에 구름이 펼쳐진다. 투명하게 씻긴 대기는 햇빛의 기미 없이 푸르스레 회색빛이 감돈다. 구름 뒤 저 멀리서 밝아오는 빛의 색이 묘하다. 희다. 요란한 반짝임과 장려한 눈부심 없이도 공고히 현전하는 빛의 백색. 아직 일어나지 않은 어떤 일이 곧 일어날 것이라 명징하게 예고하는 태깔. 소리가 들리는 것만 같은 정적(靜寂)의 흰 바탕. 다만 겹겹이 하늘을 채운 여러 종류의 구름들은 길게 찢어 부풀린 솜처럼 지루하지 않다. 그 복잡한 윤곽은 회백색 차일 뒤 저 백광에 의해서만 선명하게 드러난다. 당장 눈으로 지각할 수는 없지만 분명 저곳으로부터 곧 불그노르스름한 빛이 서서히 번져 나와 대기를 따뜻하게 물들일 것임을 감지한다.

눈 감고 보기

17세기 이후부터 18세기 전반까지 제작된 조선의 백자대호(白磁大壺)는 여러 겹의 그림자가 된 채 공중에 떠다니고 있다. 20세기의 예술가, 미술사가, 미학자들의 빛나는 통찰은 본래 실용과 심미의 차원에서 모두 특권을 표상했던 백자 항아리가 대중적 정서 속에서 애착과 동경의 대상으로 자리하게 해주었다. 하지만 백자 항아리의 심미성에 대한 지나친 웅변은 반짝이던 미학적 발견들이 점차 진부한 관념이 되게 만들었다. 백자호 신화는 오해와 선입견, 과장과 반복, 강박과 몰이해의 그림자가 되어 우리가 마땅히 직접 읊어보아야 할 시(詩), 우리의 “순수한 표현력을 흔들어 깨워 줄” 지각(知覺)을 가려 버린다. 우리는 20세기의 빛나는 사유가 우리 시대 백자호의 ‘살아있음’에 드리워지는 장막이 되지 않도록, 차라리 눈을 감고 보기로 한다. 이미 존재하는 관념과 언어가 지금 막 태어나 울음을 터트리는 백자 항아리를 고루한 이름으로 부르지 않도록, “마치 청각 장애인이 말하는 사람을 쳐다보듯” 응시해 보는 것이다.

그렇다면 이제 우리는 저 20세기 선인들의 글에서 이름이 아니라 방법을 참조해야 할 것이다. 가령 김환기(1913~1974)가 백자 항아리를 무엇이라 불렀느냐가 아니라, 보는 각도에 따라, 그것이 놓인 배경에 따라, 시시각각의 빛의 농도에 따라, 날씨에 따라, 습도에 따라 “그 미묘한 변화를 창조하는” 항아리를 거듭 새로이 발견하는 즐거움을 위하여 얼마나 적극적으로 몽상을 했었는지를 참조하는 것이다. 몽상하는 이는 과거의 지식을 원료 삼아 사유하는 동시에 인간 본성 깊숙한 곳으로 들어가 상상을 끊임없이 갱신한다. 그러니까 살아 있는 백자 항아리 앞에서 우리는 쉴 새 없이 재잘대는 ‘달 항아리’의 메타포를 끊어내고 각자의 몽상을 시작한다. 그로써 어떤 결정적 형태로 고정되지 않는 백자 항아리의 “진정한 이미지”를 볼 수 있을 것이다.

상승하는 것

이동식은 세상과의 관계에 에너지를 소모하기보다는 삶과 작업을 공고(攻苦)하는 데 몰두한다. 특히 최근 수 년간은 꾸준히 백자 항아리 연구에 힘을 쏟아 왔다. 그의 항아리들은 화려한 말솜씨 대신 고집을 자산으로 가진 그를 닮았다. 무뚝뚝하고 공고(鞏固)하다. 섬세하게 정제된 선 대신 직관적이고 역동하는 선이 있다.

이번 전시에서 작가는 입호(立壺)를 주제로 다룬다. 입호는 어깨 부분이 둥글게 부풀고 아래로 내려갈수록 좁아지는 형태의 항아리를 일컫는다. 일반에 ‘달 항아리’로 알려져 있는 원호(圓壺)가 동체의 높이와 너비가 대체적으로 같은 비율을 갖추어 안정감을 준다면, 입호는 무게 중심이 몸체의 위쪽으로 올라가기 때문에 자연히 위엄을 갖추게 된다. (실제로 조선시대 왕실 연향에 사용된 백자용준(龍樽)은 입호였다.) 하지만 작가는 입호의 양식적 재현에 머무르지 않는다. 대신 백자입호의 형태적 특징과 제작 방식에서 자신이 건져낼 수 있는 본래적 상(像)에 집중한다. 박물관 유물실을 드나들며 눈에 익힌 조선시대 백자와 공예품의 조형 요소는 작가의 기억 어딘가에 체화되어 남아 있지만, 그것은 간접적이고 추상적인 언어로서 작동할 뿐 직접적인 참조의 대상이 되지 않는다. 작가는 오히려 자신이 완성한 이전 작업의 조형을 수정하고 변형함으로써 자신이 만든 이미지를 계속 초월해 간다.

작가의 이 같은 태도는 이번에 선보이는 입호 연작에서 원호와 입호 사이에서 미묘하게 둥실거리는 형과 선으로 발현되었다. 대체로 어깨부터 배까지 원호에 가까운 비례로 표현된 몸체, 그 원과 만나기 위해 천천히 팔을 벌리는 저부(低部)의 선은 상승하는 이미지를 만들어낸다. 이 여유로운 상승감은 입호의 원형(原形)은 물론 제작 기법에서 기인하는 것이기도 하다. 작가는 상부와 하부를 각각 물레로 성형해 이어붙이는 방식으로 형태를 잡고, 기벽을 깎아 선을 다듬어낸다. 원호와 달리 입호는 상부와 하부의 모양을 다르게 만든 후 접합하는데, 자연스러운 덩어리와 비례를 표현하기 위해 기물의 두께와 형태는 물레에서 거의 결정하고 깎아 다듬는 정도는 줄인다. 이 때 작가는 오목한 접합의 흔적을 매끄럽게 감추는 대신 담담히 드러내, 상승하는 힘이 숨을 고르며 잠시 멈출 공간을 만들어 준다. 이 짧은 ‘쉼’은 몸체의 윤곽에 움직임을 더하고 항아리의 무게중심이 계속 위에 머물 수 있게 해주는 동력이 된다. 그밖에도 전체의 균형을 깨지 않도록 처리된 세부 형태들은 각자의 위치에서 상승과 안정을 꾀하고 있다. 예컨대 짧게 직립한 구연(口緣)이나 수직에 가까운 저부의 끝선은 상승의 지속성을, 구연의 너비와 거의 같거나 그에 살짝 못 미치는 비율의 굽 너비, 접지면을 향해 사선으로 깎아 기물을 바닥으로부터 살짝 띄우는 굽은 안정을 암시한다. 하지만 이렇게 촘촘히 구축된 상승의 기운은 아직 불 속에서 하강의 힘을 견뎌야 한다. 역설적이게도 이 항아리들은 위로 타오르는 불꽃에 의해 조금씩 내려앉을 것이다. 작가는 불꽃의 힘에 조응함으로써 만들어질 적정한 선을 예측해야 한다. 이번에도 수리적 계산보다는 경험적 감각에 기댄다. 그렇게 어느 것도 똑같지 않은 항아리들은 제각기 원을 하나씩 품고도 곧게 서서 안정(安靜)과 위풍을 함께 드러낸다.

백(白)의 몽상

다시 하늘을 본다. 깨끗하게 씻기어 차가운 하늘에 살짝 온기가 번지는데 여전히 해는 보이지 않는다. 저기 서 있는 항아리들로부터 스며 나온 빛일까. 회백의 바탕이 푸르스름하다가도 주홍빛 뉘앙스를 가졌다. 이동식은 색과 장식을 쓰지 않고 따스한 흰빛을 낸다. 시인은 옛 백자의 독특한 흰빛을 가리켜 가을날 하늘빛이라 했지만, 우리는 여기서 봄을 예고하는 늦겨울의 빛을 본다. 이 빛을 내는 데 있어 가장 중요한 요소는 흙이다. 작가는 고온의 불을 견딜 수 있으면서도 서걱서걱한 질감을 낼 수 있는 흙을 찾아 직접 수비하고 조합하면서 바탕흙의 성질과 분위기를 조절한다. 원토의 상태, 만들고자 하는 작품의 형태와 분위기에 따라 배합을 조금씩 달리 하기도 하지만, 그의 작업에서 흙은 거의 상수에 가깝다. 지나치게 차지거나 곱지 않고 연질의 느낌도 잃지 않아야 한다. 질감 표현을 통해 회백색 항아리가 온화한 빛을 발하도록 하는 것이다. 같은 이유로 작가는 가능한 한 바탕흙의 질감을 생생히 보여줄 수 있는 투명유를 쓰되 가마 온도를 조금 낮춰 차가운 유리질보다 좀 더 부드러운 광택을 흰 흙몸 위에 얹는다.

한편 장작가마의 불꽃은 균일하지 않은 백(白)의 깊이를 추구하기 위해 작가가 선택한 변수이자 협업자다. 작가는 기꺼이 불꽃에 더 많은 힘을 내어준다. 장작가마 번조는 불의 온도와 세기를 고르게 유지하기 까다롭고, 숙명적으로 재와 불순물을 포용해야 하는데, 작가는 바로 그러한 불안정함으로부터 색과 질감, 예기치 못한 흔적을 비롯한 풍부한 시각적 효과를 획득해 낸다. 가마 속 위치, 불길의 흐름과 방향으로 인해 기물의 표면은 여러 번 조바꿈을 한다. 흙 속의 작은 광물 알갱이들은 검고 붉은 점이 되어 존재를 드러내고, 작가가 표면을 깎아낼 때 알갱이들이 탈락하며 남긴 작은 홈 주변에는 하얀 안개가 피어오른다. 불꽃은 흘러내리던 유약 줄기를 은은하게 드러내거나 흙 속에 숨어있던 기공을 열어 일렁이는 노을을 남기기도 한다. 작업의 각 단계마다 자신의 감각에 들어맞는 적확한 상을 찾아내는 순간, 그것을 적용하고 결과를 기다리는 시간에서 창작의 기쁨을 찾는 작가에게 이 계산된 어려움은 당연한 것인지도 모르겠다. 그에게 불확실은 불안의 요인이 아닌 열린 상상의 조건이다. 작가의 숙련과 불의 기분이 함께 생성한 하얀 우주…. 그 은근한 빛과 무수한 변화는 각각 작가의 고집과 너그러움이 내는 소리일 것이다. 그렇게 작가와 물질과 불꽃, 이 세 주체가 서로 밀고 당기는 수십 시간이 지나고 나서야 겨우 ― 하지만 십중팔구의 확률로 ― 바스락거리는 흰 빛이 밖으로 나온다. “오 작은 빛이여, 오 샘이여, 부드러운 새벽이여.”

이동식은 스스로 정한 것이든 외부적 영향이든 일정한 조형 원리를 따르기보다는 매순간의 직관에 의지하고자 한다. 작가의 의식이 완성에 대한 기준을 설정하지 않으니 작품은 결코 ‘완성태’에 이를 수 없다. 그래서 작가는 매 순간 기대하는 즐거움을 누린다. 그런 면에서 이동식은 몽상가인지도 모른다. 작가는 직전 작업에서 좇아갔던 상을 갱신하기 위해 작업대 위 대상에 작은 변화를 가하고, 그것이 연쇄적으로 다른 부분에 미치게 되는 영향, 그것의 결과를 기다리며 일종의 가능태를 이어간다. 그의 작업은 “즉각적인 것, 느껴지는 것, 개인적인 것”을 추구해 나아가는 표현의 연쇄로 이루어진다고 할 수 있다. 그렇게 만들어진 그의 항아리는 우리로 하여금 작가의 상상이 선택을 하는 바로 그 순간의 제스처를 상상하게 하고, 그렇게 만들어진 오직 그 선과 빛을 따라가게 한다. 이제 다시 작가는 “침묵을 강요하는 백지”를 앞에 둔 고독한 시인처럼 조용하다. 어느 철학자의 고백처럼, 백지의 ‘없음(無)’은 글을 쓰려고 하는 이를 더욱 고독하게 만들지만 결국 그가 진정으로 원초적 실존에 임하여 몽상할 수 있게 되는 것은 바로 그 없음 앞에서다. 결국 그 고독으로부터 철학자는 책을 만들어내고 도예가는 또 다른 몽상의 샘을 만들어 낸다. 그리고 백자 항아리를 앞에 둔 이는 도예가의 고집과 시인의 고독, 그 백(白)의 몽상을 이어 받는다.

***

나무 바닥에 백자 항아리가 줄지어 서 있다. 하얀 벽을 등지고, 문양 없는 항아리들이 서로 어깨를 나란히 하고 숨죽여 기다린다. 곧 자기의 키보다 높은 하얀 전시대 위에 올라서서 각자 위풍을 드러낼 작정들을 하고 있겠다. 시선을 낮추어 그 조용한 풍경 속으로 들어가 보면 조금씩 다르게 생긴 항아리들의 덩어리, 질감과 농담(濃淡), 선과 곡률이 서로 겹치고 어긋나며 생성한 희끄무레한 공간이 나타난다. 돌연 맑은 안개 너머로 자글거리는 소리가 들려온다. 깜짝 놀라 허리를 세워 항아리 속을 들여다본다. 반듯하고 동그란 구연을 통해 빛이 들지 않는 ― 그래서 볼 수 없는 ― 심연(深淵)으로 들어간다. 몽상의 문을 연다.

문유진 | 몽상의 샘 | 이동식 개인전 평론 (갤러리 완물, 2022. 3월)

주

1)조지훈(1920~1968)은 조선백자의 본질적 아름다움이 “정적(靜寂)의 흰 바탕”에 있다고 고찰한 바 있다. 조지훈, 『한국문화사 서설』(나남, 1996), 156.

2)모리스 메를로퐁티,『간접적인 언어와 침묵의 목소리』, 김화자 옮김(책세상, 2020), 45 참조.

3)같은 책, 35.

4)김환기, 「청백자 항아리」(1955), 『어디서 무엇이 되어 다시 만나랴』(환기재단, 2005), 117.

5)백자 항아리를 향한 상상의 눈을 갖기 위해 우리는 철학자 가스통 바슐라르(Gaston Bachelard, 1884~1962)의 몽상(réverie)을 따라가 볼 수 있다. 그에 따르면 메타포는 그저 좀 다르게 말하기 위한 사유의 이동에 불과한 반면, ‘진정한 이미지(la véritable image)’는 상상에서 원초적 생명으로 작용한다. 상상은 지각이 공급한 이미지를 변형시키는 능력이고, 상상된 이미지에 의해 우리는 시적 몽상이라는 몽상의 절대를 경험할 수 있다. Bachelard, La flamme d’une chandelle (Paris: Presses Universitaires de France, 1961), 2. 국내 번역본은 다음을 참조. 가스통 바슐라르, 『촛불』, 김병욱 옮김(마음의 숲, 2017); L’air et les songes. Essai sur l’imagination du movement (Paris: Librairie José Corti, 1943), 7~8 참조.

6)조지훈, 같은 책, 155.

7)Jean Wahl, Poèmes de circonstance (Lyon: Éd. Confluences, 1944), 33. Bachelard, La flamme d’une chandelle, 7에서 재인용. 원문은 다음과 같다. “O petite lumière, ô source, aube tendre.”

8)이동식, 필자와의 인터뷰, 갤러리 완물, 2022년 3월 14일.

9)메를로퐁티가 세잔이나 클레 같은 현대 화가들의 “미완성의 그림”의 당위성을 설명하며 작품의 완성과 ‘완전한’ 작품의 자질에 대해 사유한 부분은 직관적 선택의 연쇄로서 표현되는 이동식의 창작 방식이 그 자신과 우리를 어디로 이끌어 가는지를 이해하는데 도움이 된다. 메를로퐁티, 같은 책, 44 참조.

10)Bachelard, 같은 책, 108-110 참조.

[갤러리 완물_2022년 3월 30일_이동식 개인전]

입호(立壺), 서 있는 항아리

자기 선(線)과 형(形)을 찾기 위한 변격의 연속

홍지수_미술평론, 미술학박사

이동식은 십여 년간 백자대호(白磁大壺) 제작에 매진하고 있다. 2001년 첫 개인전을 시작으로 연이은 개인전 명칭을 <백자항아리>로 정할 만큼 작가는 작업의 축을 백자대호에 두고 정진하고 있다. 지난해까지 그가 매진했던 기형은 ‘달항아리’였다. 그는 여러 전시에서 달항아리의 여러 요소들(구연부, 어깨각도, 배불림, 굽 등)을 이리저리 바꾸고 각 부분의 합(合)을 맞추면서 형태와 크기, 부피, 선형 등을 다양하게 변주해왔다. 일찍이 학창시절 분청과 옹기기법을 익혀 두었고, 이후 국립중앙박물관에 재직하며 사진이 아닌 유물 실체를 일상으로 눈에 담고 이해했다. 그 감각과 안목, 경험을 바탕삼아 그는 자연스럽게 우리 도자에 근해 새로운 조형미감을 구하는 일, 그 중에서 백자 제작에 주안하게 되었다.

달항아리 제작은 단순한 원형에 가까운 형태와 풍만한 부피, 상하좌우대칭이 맞지 않고 기우뚱한가 싶으면서도 안정적인 자태가 기형 특징이다. 여기에 아가리부터 굽선까지 흐르는 유려한 곡선미, 제작 시기별로 다른 미묘한 색온도-명도와 채도 차이 등이 한데 어울려 조화로움과 자연스러움, 단백함을 구현하는 것이 달항아리제작의 관건이다.

달항아리 특유의 ‘자연스러운 일그러짐과 비대칭선’ 은 독특한 제작 방식에서 나온다. 대호(大壺)라고 지칭하려면 높이가 40㎝ 이상이어야 한다. 물레 성형 시부터 재료의 수축률과 내화도를 계산하여 대형 발(鉢) 두 개를 제작한 후 상하접합기술로 항아리를 만든다. 초벌기물은 가마 속 높은 온도 속에서 상부에서 하부로 가해지는 중력과 사방의 화력을 견뎌야 한다. 기물이 견디지 못하거나 작가의 기술이 원숙치 못하면 기물의 가장 취약한 부위(대부분 상하접합 부위)부터 찢어지고, 터지고 결국 주저앉는다. 내화도가 좋지 못하고 번조 기술이 열악한 과거 제작 환경 속에서 옛 도공들이 40㎝ 이상, 온전한 형태, 아름다운 색채 등을 고루 갖춘 뛰어난 물건을 대량 제작하기 어려웠던 이유다.

그러나 ‘자연스러운 일그러짐과 비대칭선’ 은 단지 두 개의 발을 반대로 겹쳐 붙인다고 형성되는 것이 아니다. 재료 준비부터 시작이다. 이동식은 자신이 원하는 색과 질감 그리고 고른 입자분포를 위해 직접 흙을 수비하고 꽃밟기 한 후, 물레판 위에 흙을 올린다. 묵직한 흙 둔덕을 양팔과 두 손으로 힘껏 움켜쥐었다가 손아귀 위로 올라온 흙을 다시 물레 회전 속도에 맞춰 올리고 내리기를 여러 번 반복하면 이내 중심이 잡힌다. 중심에 손가락을 대고 지그시 눌러 수직 구멍을 뚫고 바닥을 수평으로 피며 기벽을 끌어 올린다. 발(鉢)의 크기가 클수록 물레회전 속도를 기물의 수분 정도와 출렁거림에 맞게 세심히 조절하는 것이 기량이요, 감각이다. 물레 회전방향에 따라 흙만 휘도는 것이 아니라 도예가의 숨과 맥동도 물레 속도와 하나가 되어 돌아간다. 손 끝 미세한 움직임에 따라서 항아리의 선이 눕고 혹은 선다. 애써 숨을 참고, 몸을 뉘고, 손끝에 힘주어 항아리의 선이 서고 눕는 것을 지탱하고, 기물이 마르면 발 두 개를 잇고 두께를 가늠하며 굽을 깎기까지 이어지는 지난하고 복잡한 달항아리 제작의 모든 과정은 자신이 목표로 한 선과 형을 찾는데 초점이 맞춰져 있다.

이처럼 달항아리 제작과정에는 흙 준비부터 미세한 물레질, 그것에 맞춰 뛰던 작가의 맥동과 숨이 나이테처럼 고스란히 기록된다. 묘한 출렁거림과 뒤틀림은 물리적으로 같은 방향으로 결이 형성된 두 개의 발을 하나는 위에 얹고, 다른 사발은 아래 받쳐 만든 데 기인한 것이지만, 미세한 파동은 흙의 질(質)이 물레의 속도와 원심력에 저항하고 순응한 결과물이고 나아가 작가가 고개와 발끝을 끄덕이고, 얼굴과 몸․손끝에 힘주었다 풀고, 숨 참고 내쉬던 그 모든 과정의 낱낱과 세세함이 만든 것이다. 그것이 백자대호의 미묘한 외곽선 즉, 멈춰있으나 출렁이는 것 같은 선, 운율이 된다. 이동식이 만든 백자대호의 운율은 흙과 자연법칙, 이것을 조율하고 감응한 작가의 고유 기량과 맥동, 숨이 하나가 되어 형성된 고유한 것이다.

◆

같은 유물을 견본삼아도 작가마다 지향하는 바와 선호하는 것, 해석한 바가 다르다. 이동식의 백자대호는 옛 것에 비해 단순미와 절제미를 더욱 강조하여 강건한 느낌이다. 구연부부터 바닥까지 흐르는 선이 굵고 시원하다. 곡률 마디가 부드럽게 흐르기보다 짧은 직선 몇 개로 크게 끊어 내려오는 느낌이다. 기형이 당차고 온전한 부피감이 느껴지는 이유다. 이동식은 유달리 남자치고도 키와 손이 크고 손마디가 굵다. 기물이 클수록 부분보다 몸 전체를 써야 한다. 팔이 길고 품이 넓으니 기물을 크게 품으며 기물의 부피를 만든다. 팔이 길고 품이 넓고 키까지 크면, 위에서 내려다보는 시야가 넓어지고 손가락과 헤라를 맞대고 발형(鉢形)을 하부로부터 상부로 끌어올리며 벌릴 때, 큰 포물선을 구축하기 좋다. 그의 항아리 선이 유달리 시원하고 크게 기벽이 내부를 크게 감아 시원한 부피감이 돋보이는 이유다. 그는 두 개의 발을 접합할 때도 허리 선을 헤라와 손을 기면과 수직으로 세워 직선으로 대범하게 처리한다. 어깨선으로 흐르는 곡선이 각 마디 직선과 만날 때마다 마냥 흐르지 않고 숨골 역할을 한다. 구연부 목선, 허리선, 굽 선까지 흐르는 선이 자연스럽고 그 선이 품고 있는 부피가 적당히 풍만해야 백자대호의 미감이 산다.

달항아리 제작에서 익힌 자기 선과 형태는 이번 갤러리 완물 개인전에서 새롭게 시도한 입호(立壺)로 발전했다. 달항아리 제작이 내부에서 흙을 밀어 부피를 만들고 그에 상응하는 곡선에 방점이 있다면, 입호(立壺)는 작가가 모종의 어울림, 자연스러움을 만들기 위해 고려하고 신경써야할 조형 요소, 조합의 변수가 더욱 복잡하다. 달항아리가 완전한 구형은 아니더라도 상하좌우 대칭성을 크게 벗어나지 않는다면, 입호는 상부는 어깨부터 허리까지 풍만하게 곡선을 그리고 하부는 좁아지는 상하 비대칭형이다. 하부의 선은 직선으로도, 매병처럼 곡선을 그리다 하부 즈음에 이르러 반대 곡률을 그릴 수도 있다. 상부의 곡률, 구연부 형태와 너비, 무게와 비율 등을 고려하여 하부의 선과 높이, 굽의 형태나 구경 등을 정해야한다. 상부대비 하부길이가 1cm만 짧거나 길어도 맵시가 없다. 굽 구경이 좁으면 위태롭다. 굽 높이가 너무 높거나 형태가 투박해도 상부부터 유려하게 내려온 외곽선과 어울리지 않는다. 상부 구연부 처리도 마찬가지다. 목을 직선으로 세울 것인지, 입술 각도를 꺾을 것인지, 얼마나 각도를 줄 것인지, 어깨선과 구연부가 맞물리는 턱을 좁게 할 것인지 넓게 할 것인지에 따라 항아리의 미감이 결정된다. 물레 위에서 빚고 깎아 열심히 형태와 비율을 맞추어도 도자예술의 특성상, 불 속에서 수축하거나 발색이 달리 나온다. 번조 전후로 다른 백자대호가 되는 것은 비일비재한 일이니 가마 밖으로 가지고 나올 때까지 한 치도 마음을 놓을 수 없다.

이동식이 백자대호를 만드는 것은 옛 것의 복원이나 옛 것을 소유할 수 없어 대체제를 만들기 위함이 아니다. 그가 늘 옛 백자대호를 벽에 붙여 두고 수시로 옛 것을 찾아보며 견본으로 삼는 것은 법고창신(法古創新)-옛 것을 토대로 변화시키고 새것을 만드는데 근본을 잃지 않기 위한 가장 유효한 정도이기 때문이다. 새로운 것을 창조하는 힘을 전통에 두되 자신이 깨우친 것, 익혀 새롭게 알게 된 것들을 무한 응용하고 용기있게 시도하여 자신만의 고유한 조형 언어를 궁구한 과정이 그의 항아리들이다. 옛 ‘백자대호’는 순백의 아름다움과 단순한 기형에서 느낄 수 있는 여유로움과 풍만함, 단백함은 조선이라는 시대가 낳은 미감이다. 그렇다면 우리 시대가 새로운 백자에서 보고 싶고, 작가가 필히 그 안에 담아야 하는 미감은 무엇인가. 그것이 이동식이 흙 수비부터 오름가마 번조까지 복잡한 과정을 오롯이 수행하며, 옛 것과 닮아 있되 꾸준히 자신의 원하는 선과 형태를 추구하며 변격을 시도하는 이유일 것이다.■

Lee Dongsik

Education

Graduated from the Department of Ceramics and Crafts, Kookmin University

Graduated from the Department of Ceramics, Kookmin University General Graduate School

Exhibition

solo exhibition

2023 ‘Lee Dongsik Moon Jar Invitation Exhibition’ (Seoul Gallery Zero Room 152)

2022 ‘Lee Dong-sik Invitational Exhibition’ (Gallery Wanmul, Seoul)

2021 ‘FULL MOON Ⅱ’ (Gallery Wanmul, Seoul)

2019 ‘Lee Dong-sik Moon Jar Invitational Exhibition’ (Dongwon Gallery, Daegu)

2019 ‘Lee Dong-sik Invitational Exhibition’ (Craft Center Seosangdong Gallery, Gyeongsan)

2017 ‘Lee Dong-sik Invitational Exhibition’ (Jaedong Gallery, Seoul)

2016 ‘FULL MOON’ (Gallery Wanmul, Seoul)

2016 ‘Porcelain Discourse’ (636 Art Gallery, Seoul)

2016 ‘Lee Dong-sik Invitational Exhibition’ (Space Duru, Seoul)

2015 ‘Lee Dong-sik Invitational Exhibition’ (Only Gallery, Seoul)

2015 ‘Lee Dong-sik’s White Porcelain Talk’ (Tiny Gallery, Daejeon)

2012 ‘Lee Dong-sik Moon Jar Invitational Exhibition’ (Space Tong Gallery, Seoul)

2008 ‘Lee Dong-sik Ceramic Exhibition‘ (Gyeongin Gallery, Seoul)

2001 ‘Lee Dong-sik Exhibition‘ (Gyeongin Gallery, Seoul)

group exhibitions

2016 Hansong Art Village Invitational Korea-Japan Ceramic Exchange Exhibition (Hansong Art Village)

2015 Post-traditional signs from Korea (Korean Cultural Center in Budapest, Hungary)

2015 East Asian Traditional Craft Exhibition (Gyeonggi Ceramic Museum, Gwangju, Gyeonggi Province)

2014 China-Korea Ceramic Art Exchange Exhibition (Gyeongdeokjin, China)

2014 ‘A vessel with nature’ exhibition (Hannam Maison Le Beige, Seoul)

2013 ‘Choice of Choice’ (Gyeonggi Ceramic Museum, Gwangju, Gyeonggi Province)

2012 ‘Korea-China Ceramic Art Exchange Exhibition’ (Yongcheon Celadon Museum, Zhejiang Province, China)

2011 ‘Korea-China Ceramic Art Exchange Exhibition’ (Gyeonggi Ceramic Museum, Gwangju, Gyeonggi Province)

2010 ‘Rediscovery of Inlay’ Exhibition (Korea Craft Culture Promotion Institute, Seoul)

Etc

2020 Participated in ‘Moon Jar video project’ (Asian Art Museum, San Francisco)

“이동식(Lee Dongsik)이 백자대호를 만드는 것은 옛 것의 복원이나 옛 것을 소유할 수 없어 대체제를 만들기 위함이 아니다. 그가 늘 옛 백자대호를 벽에 붙여 두고 수시로 옛 것을 찾아보며 견본으로 삼는 것은 법고창신(法古創新)-옛 것을 토대로 변화시키고 새것을 만드는데 근본을 잃지 않기 위한 가장 유효한 정도이기 때문이다. 새로운 것을 창조하는 힘을 전통에 두되 자신이 깨우친 것, 익혀 새롭게 알게 된 것들을 무한 응용하고 용기있게 시도하여 자신만의 고유한 조형 언어를 궁구한 과정이 그의 항아리들이다. 옛 ‘백자대호’는 순백의 아름다움과 단순한 기형에서 느낄 수 있는 여유로움과 풍만함, 담백함은 조선이라는 시대가 낳은 미감이다. 그렇다면 우리 시대가 새로운 백자에서 보고 싶고, 작가가 필히 그 안에 담아야 하는 미감은 무엇인가. 그것이 이동식이 흙 수비부터 오름가마 번조까지 복잡한 과정을 오롯이 수행하며, 옛 것과 닮아 있되 꾸준히 자신의 원하는 선과 형태를 추구하며 변격을 시도하는 이유일 것이다.”

(위 전문 참조)

미술평론가 홍지수

Same place, Another time